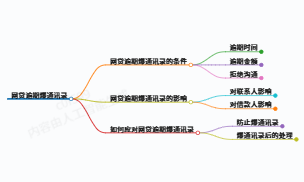

网贷逾期何时会遭遇“爆通讯录”?详解触发条件与应对策略

网贷的便捷性使其成为现代人解决短期资金周转的重要工具,但逾期问题也衍生出诸多争议性催收手段,其中“爆通讯录”因涉及隐私侵犯和社会关系破坏,成为借款人最担忧的后果之一。本文将从触发条件、法律边界、应对策略等角度,系统性分析网贷逾期与通讯录泄露的关系,帮助用户厘清风险与权利。

一、网贷逾期触发“爆通讯录”的四大条件

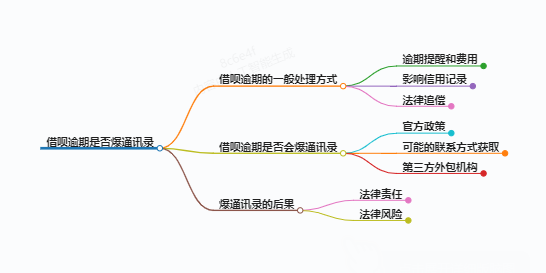

根据行业实践及法律案例,网贷平台或催收机构采取“爆通讯录”行为通常需满足以下条件:

-

逾期时间超过30天

大多数平台在逾期初期(7-15天)以短信、电话提醒为主,但若逾期超过一个月仍未还款,部分机构可能将案件外包给第三方催收公司,后者为施压可能采取通讯录骚扰手段。 -

逾期金额达到应还总额50%以上

当欠款金额较大(如超过本金50%)时,平台或催收方倾向于采取激进手段。例如,某案例中用户因逾期金额达2万元,其亲友连续一周收到催收电话。 -

借款人拒接催收电话或失联

若借款人多次拒接电话、更换号码或故意失联,催收方可能通过通讯录联系借款人社交圈施压。某用户因关机三天,其同事和上司均收到催收短信。 -

非正规平台的“灰色操作”

持牌金融机构(如银行、消费金融公司)因受银保监会监管,极少采用爆通讯录手段;而部分未备案的小贷平台或民间借贷机构,则更可能违规操作。

二、“爆通讯录”的实践特征与法律边界

(一)操作模式与影响范围

- 选择性骚扰:催收方通常不会全面公开通讯录,而是挑选高频联系人(如亲属、同事)或近期通话记录中的对象。

- 信息泄露类型:除电话号码外,部分案例显示催收方会提及借款人姓名、欠款金额,甚至伪造法律文书威胁。

(二)法律风险分析

- 明确违法性:根据《个人信息保护法》第10条及《互联网金融逾期债务催收自律公约》第16条,向无关第三方透露债务信息属违法行为,借款人可向12321、银保监会等投诉,或直接报警。

- 平台责任:若通讯录泄露源于网贷APP过度收集信息(如强制授权读取通讯录),平台可能违反《网络安全法》第41条,需承担连带责任。

三、应对“爆通讯录”的五大策略

(一)事前预防措施

- 审慎选择平台:优先选择持牌金融机构,避免授权通讯录读取权限的非正规APP。

- 设置隐私屏障:在手机权限管理中禁止网贷APP访问通讯录,或使用“虚拟通讯录”功能。

(二)逾期后的紧急应对

- 主动协商还款计划:

- 联系平台客服说明困难,提供收入证明等材料申请延期或分期。

- 典型案例:某用户通过协商将3万元债务分12期偿还,成功停止通讯录骚扰。

- 证据收集与投诉:

- 保留通话录音、短信截图等证据,通过12321(网络不良信息举报)、12378(银保监会热线)等渠道投诉。

- 向中国互联网金融协会官网提交书面举报,要求平台停止侵权行为。

- 法律救济途径:

- 若骚扰导致名誉损害或精神伤害,可依据《民法典》第1032条提起民事诉讼,索赔精神损失。

- 对于伪造律师函、冒充公检法等行为,应立即报警追究刑事责任。

四、总结与建议

“爆通讯录”本质是催收方利用社会关系施压的违规手段,其触发条件与平台合规性密切相关。借款人需明确两点原则:一是债务需偿还,但隐私权不可侵犯;二是协商优于对抗,法律强于暴力。建议逾期后优先通过官方渠道协商,同时强化法律意识,必要时借助监管部门与司法力量维护权益。

金融市场健康发展需要借贷双方共同遵守规则。对平台而言,应优化风控模型而非依赖暴力催收;对借款人而言,理性借贷、量入为出才是避免逾期的根本之道。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

石天琦

石天琦

最新评论