网贷征信“花了”但无逾期,信用恢复全解析

(结构化版,全文约1200字)

一、征信“花”的界定与核心影响

网贷征信“花了”指用户短期内频繁申请网贷,导致征信报告中出现大量贷款审批查询记录、多笔未结清账户等,虽无逾期记录,但已对信用评分造成负面影响。主要表现包括:

- 查询记录密集:金融机构在审批贷款时,会关注近6-12个月的征信查询次数,短期内超过10次即可能被判定为高风险;

- 账户数量过多:未结清的网贷账户数超过5个,易被系统标记为“多头借贷”;

- 负债率偏高:网贷额度使用率长期高于70%,可能触发信用模型预警。

二、征信恢复时间的影响因素

恢复周期并非固定,需综合以下条件判断:

1. 查询记录的时效性

- 短期影响:贷款审批类查询记录保留2年,但金融机构通常重点关注近6个月内的查询频率。若停止新增网贷申请,6个月后负面影响逐渐减弱;

- 长期覆盖:查询记录在征信报告中保留24个月,2年后自动消除。

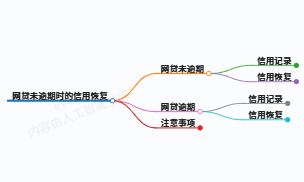

2. 账户状态的动态调整

- 未结清账户:若网贷未还清,账户状态持续显示为“使用中”,直接影响负债率计算。结清后,账户状态更新为“已结清”,一般需1-2个月同步至征信系统;

- 注销策略:结清后主动注销账户,可减少“未结清账户数”指标,加速信用修复。

3. 负债率的优化空间

- 降低使用率:提前结清部分网贷,将整体负债率控制在50%以下,3个月内征信报告更新后,评分可显著回升。

三、具体恢复时间框架

根据操作策略差异,恢复周期可分为三类:

1. 快速修复(3-6个月)

- 适用场景:查询次数6个月内≤8次,未结清账户≤3个,负债率<50%;

- 操作建议:结清并注销50%以上账户,停止新增网贷申请,绑定信用卡并保持全额还款;

- 效果预估:3个月后征信更新,部分金融机构可接受贷款申请。

2. 常规修复(6-12个月)

- 适用场景:查询次数1年内12-15次,未结清账户5-8个,负债率70%-90%;

- 操作建议:分阶段结清高利率网贷,保留1-2个低息账户维持活跃度,申请信用卡替代部分网贷需求;

- 效果预估:6个月后查询记录影响降低,12个月后信用评分回归中等水平。

3. 长期修复(1-2年)

- 适用场景:查询次数2年内>20次,未结清账户>10个,存在循环借贷行为;

- 操作建议:制定2年还款计划,优先结清小额贷款,协商延长大额贷款期限,同步建立公积金、社保等稳定性信用凭证;

- 效果预估:24个月后查询记录完全消除,账户状态全面优化。

四、加速恢复的实操策略

1. 结清与账户管理

- 优先级排序:按利率从高到低结清网贷,减少利息支出;

- 注销必要性:除需保留额度应急的账户外,建议注销其他账户,避免“隐形负债”干扰评估。

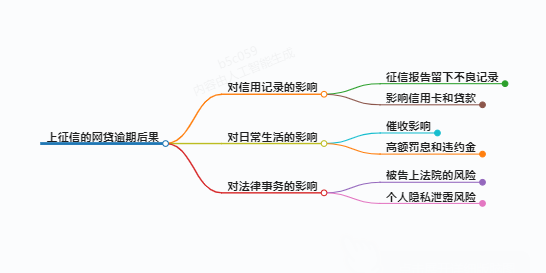

2. 信用行为替代

- 信用卡替代法:使用信用卡消费并设置自动全额还款,逐步替代网贷依赖;

- 征信“稀释”技巧:申请1-2笔银行信用贷款(如利率低于网贷),用长期低息负债置换短期高息负债。

3. 数据更新监控

- 主动查询机制:每3个月通过央行征信中心官网免费查询一次报告,确认结清状态是否同步;

- 异议申诉通道:若发现数据错误(如已结清仍显示未注销),可向金融机构或征信中心提交更正申请。

五、长效维护信用的关键原则

- 查询频率控制:年度网贷+信用卡申请不超过6次,单季度不超过3次;

- 负债安全阈值:总负债/月收入≤50%,单平台负债/总额度≤30%;

- 信用工具多元化:增加房贷、车贷等抵押类记录,提升信用结构稳定性。

总结:网贷无逾期但征信“花”的恢复周期集中在3个月至2年,具体取决于用户对查询记录、账户状态、负债率的优化效率。通过结清注销、负债置换、行为替代等策略,可系统性重建信用健康度。建议定期监控征信动态,避免再次陷入高频借贷循环。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

浪胃仙

浪胃仙

最新评论