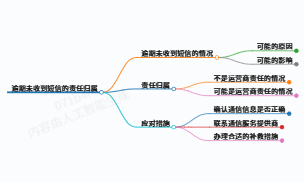

逾期未收短信的责任归属:运营商是否应当担责?

在数字化金融时代,短信通知已成为金融机构与用户沟通的重要渠道。然而,当用户因未收到还款提醒短信导致逾期时,责任归属往往成为争议焦点。本文将从法律、技术、合同约定等多维度分析“运营商是否应为未送达短信导致的逾期承担责任”,并探讨各方主体的义务边界。

一、问题背景:逾期纠纷中的短信通知困境

金融机构普遍通过短信提醒用户还款日期、金额等信息,但实际场景中常出现以下问题:

- 运营商信号故障:因基站覆盖不足、网络拥堵等技术原因导致短信延迟或丢失。

- 用户端设置问题:手机屏蔽功能、号码误标记、存储空间不足等导致短信被拦截或删除。

- 金融机构系统漏洞:银行或网贷平台的短信发送系统存在缺陷,未按约定推送通知。

- 信息录入错误:用户更换手机号未及时更新,或金融机构录入信息时出错。

此类问题可能引发用户逾期,进而产生违约金、信用污点甚至法律纠纷。

二、责任主体分析:运营商、金融机构与用户的义务边界

(一)运营商的责任范围

运营商作为短信传输的技术服务方,其责任需结合合同与技术标准判定:

- 法定责任:根据《民法典》第509条,运营商需保障通信服务的“通常可达性”。若因网络故障、系统错误等自身原因导致短信未送达,需承担违约责任。

- 举证难度:用户需证明短信未送达系运营商过失(如提交同一时段其他短信正常接收的记录),否则难以直接追责。

- 免责情形:若短信已成功发送至用户手机终端(如运营商后台显示“已送达”),则通常不承担责任。

(二)金融机构的合同义务

金融机构作为通知发起方,责任更为明确:

- 多重通知义务:根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,银行需通过短信、APP、电话等多渠道提醒还款,单一渠道失效不能免除责任。

- 系统缺陷责任:若因金融机构系统未发送短信或发送错误信息导致用户逾期,需承担主要责任,用户可要求撤销逾期记录。

- 格式条款限制:部分合同约定“短信仅作为辅助通知,逾期责任由用户自负”,此类条款可能因排除用户主要权利而被认定无效。

(三)用户的主动核实义务

用户作为还款责任主体,需履行以下义务:

- 信息更新义务:手机号变更后需及时告知金融机构,否则自行承担不利后果。

- 主动查询责任:即便未收到短信,用户仍需通过APP、官网等渠道查询账单,不能以“未收到通知”主张免责。

- 技术防范措施:检查手机设置、定期清理存储空间,避免因自身原因错过提醒。

三、法律实践中的责任认定原则

司法判例显示,法院通常依据以下原则划分责任:

- 过错责任原则:需证明某一方存在故意或过失。例如,运营商网络故障持续超24小时且未公告,可能被认定存在过错。

- 合同约定优先:若金融机构合同中明确“短信非唯一通知方式”,用户需自行承担未主动查询的风险。

- 证据充分性:用户需提供运营商出具的信号故障证明、金融机构系统错误记录等核心证据,否则主张难以被支持。

四、纠纷解决建议:多方协作与权益保护

- 用户层面:

- 定期核对预留联系方式,开启多渠道提醒(如邮件、微信)。

- 发现短信异常时,立即联系金融机构并留存通话记录。

- 金融机构层面:

- 优化通知系统,增加语音电话、人工客服等冗余通知方式。

- 建立“容时容差”机制,给予用户异议申诉期。

- 运营商层面:

- 完善网络监测,及时向用户推送信号异常预警。

- 提供短信送达状态查询服务,辅助责任认定。

五、结论:责任需结合场景动态划分

运营商是否承担责任需具体分析:

- 技术故障场景:若短信未送达确因运营商网络中断所致,且影响范围广、持续时间长,运营商需按服务协议赔偿用户损失。

- 非技术因素场景:若因用户设置错误、金融机构系统漏洞导致问题,责任主体相应转移。

总体而言,金融机构作为服务提供方需承担主要通知义务,用户负有主动核实责任,运营商仅在技术过失明确时承担次要责任。各方应通过完善合同条款、强化技术保障、提升用户意识,共同减少此类纠纷。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

杨佑宁

杨佑宁

最新评论