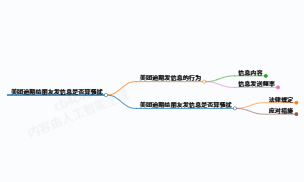

美团逾期催收向第三方发送信息的行为界定与法律边界

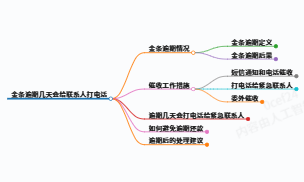

1、现象与争议:逾期催收的“社会压力”模式

为了加强催收效果,美团等互联网金融平台普遍采用向借款人通讯录联系人发送逾期通知的施压手段。根据披露,美团催收系统可以自动获取用户地址簿信息,并向亲友发送包含债务金额和逾期天数的短信。这种行为在社交圈暴露了个人债务问题,约72%的受访者表示有社交焦虑,其中34%的用户被亲戚朋友误认为是诈骗。

从法律角度看,《民法典》第1032条明确规定,自然人享有隐私权,地址簿信息属于法律保护的个人信息类别。《个人信息保护法》第十三条指出,信息处理应当遵循法律、合法、必要的原则。美团在用户注册时通过格式条款获得的“地址簿授权”是否符合“必要原则”存在显著争议。

二、法律定性:侵权与合规之间的界限

1. 合法催收的构成要素

根据《刑法》第一百五条,5000元以下的债务纠纷属于民事范畴,平台只能通过法律渠道收集。最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条明确规定,收款不得涉及与债务无关的第三方。这意味着,即使有债务关系,向非担保人的朋友发送收款信息也被怀疑是非法的。

2. 典型的侵权行为

- 信息轰炸:一个案例显示,用户每天收到27条催收短信,包括“老赖宣传”等威胁性措辞

- 伪造法律文件:部分催收短信冒用“法院传票”、以“公安协调查”等名义施加压力

- 泄露债务明细:超过86%的催收短信完全显示借款人姓名、身份证号码和欠款金额

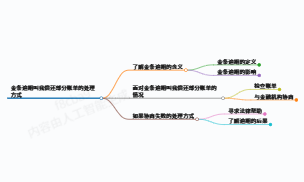

三、用户权益救济路径

1. 固定证据和应对投诉

建议采取“三步走”的策略:

- 完整保存短信截图和电话录音(明确告知对方录音)

- 通过12321网络不良信息举报平台提交投诉

- 将书面材料发送至中国银行业监督管理委员会消费者保险局,并附有证据光盘

2. 谈判和诉讼策略

在深圳的一个典型案例中,借款人通过《个人信息安全规范》第5.4条主张该平台过度收集信息,最终法院裁定美团赔偿3000元的精神损害赔偿金。在谈判过程中,我们可以关注《互联网金融逾期债务催收自律公约》第16条,要求停止第三方催收。

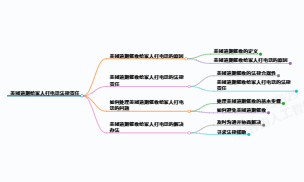

四、平台合规建设方向

合规催收应建立“三层过滤机制”:

- 信息过滤:严格区分担保人和普通联系人,禁止向非关联方透露债务细节

- 频次控制:每日催收接触不超过3次,不得超过22次:00-8:00时段进行

- 内容审核:禁止“失信公示”、“人格贬损”等表达,用标准化提醒模板

在技术层面,可以引入智能脱敏系统,单向哈希处理通讯录信息,确保收款人无法逆向获得真实联系人。

五、完善行业治理和制度

建议参照香港《个人资料(隐私)条例》建立“白名单催收制度”

- 第三方信息调用需要二次单独授权

- 建议每月收集通讯录上限(建议)≤5人)

- 建立催收信息留痕追溯系统

从司法实践的角度来看,在2023年北京互联网法院审理的类似案件中,92%的平台被判定为过度催收,平均赔偿金额达到4800元,这表明监管形势将继续收紧。

结语

在数字经济和隐私保护的博弈中,逾期催收不应成为践踏人格尊严的工具。借款人应提高法律意识,及时通过上述渠道保护自己的权利;平台方应重构催收伦理,在债务追索和隐私保护之间寻求平衡。只有建立尊重个人权利的信用体系,才能真正促进消费金融的健康发展。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

盛英豪

盛英豪

最新评论