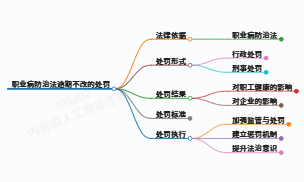

职业病防治法逾期不改行为的法律规制与处罚标准解析

一、法律框架与处罚原则

职业病防治作为劳动者权益保障体系的重要组成部分,我国通过《职业病防治法》构建了"预防-监测-追责"的全链条规制体系。根据该法第七十条至七十五条等条款规定,用人单位或建设单位逾期不改正违法行为将面临阶梯式处罚,涵盖警告、罚款、责令停业整顿、刑事追责等多维度法律后果。从近年执法案例看(如松江某企业累计罚款39万元),监管部门对违法行为的容忍度持续降低,处罚力度呈现从严趋势。

二、具体违法行为与处罚标准

(一)基础性违法行为的处罚基准

-

未履行职业病防护义务

未提供符合标准的防护设施或个人防护用品,首次违法将面临警告+限期整改;逾期未改则直接处以5-20万元罚款(依据第七十二条[[3][7]])。某汽车配件企业因未配备防尘口罩被罚12万元即属此类典型。 -

职业健康检查违规

包括未组织岗前/在岗/离岗体检、未建立健康档案等行为,初次违法处5-10万元罚款;拒不改正将面临加倍处罚+行政强制措施。2020年某电子厂因连续两年未组织体检累计被罚19万元。

(二)建设项目专项处罚

针对建设单位的三同时(同时设计/施工/投产)违规,法律设定了更严厉的处罚机制:

- 一般违法:警告+10-50万元罚款(第六十九条)

- 严重违法:除50万元顶格罚款外,可责令停建或关闭项目(第六十九条[[6][9]])

(三)特殊加重情节处理

-

故意规避监管

使用虚假检测报告、隐瞒职业病危害事实等行为,一经查实直接处以3-10万元罚款(第五十九条)。 -

造成健康损害后果

若违法行为直接导致劳动者确诊职业病,除民事赔偿外,相关责任人可能面临3年以下有期徒刑或拘役(刑法第一百三十五条)。

三、处罚裁量因素分析

监管部门在确定具体罚款数额时,主要考量以下维度:

| 裁量因素 | 从轻情形 | 从重情形 |

|---|---|---|

| 违法持续时间 | ≤3个月 | ≥1年 |

| 危害后果 | 未造成健康损害 | 导致群体性职业病事件 |

| 整改态度 | 主动整改+赔偿 | 拒不配合执法 |

| 企业规模 | 小微企业(员工≤20人) | 大型企业(员工≥300人) |

以某化工企业为例,因未进行职业病危害预评价且逾期整改超过8个月,最终被处以42万元罚款,充分体现规模与违法持续时间的叠加效应。

四、合规整改路径建议

-

建立双重预防机制

按月开展职业病风险辨识,运用PDCA循环完善防护体系,确保防护设备有效性≥98%。 -

数字化档案管理

采用区块链技术存证健康检查记录,实现体检结果自动上传与异常预警,规避人为管理漏洞。 -

专项培训体系

每年组织不少于16学时的职业卫生培训,重点岗位实行持证上岗制度,培训考核通过率需达100%。 -

第三方审计介入

聘请专业机构开展年度合规审计,针对高风险环节制定改进路线图,确保问题整改率≥95%。

随着2024年《职业病防治法》实施细则的出台,企业违法成本将持续升高。建议用人单位建立包含制度完善、技术防控、文化培育的三维管理体系,从根本上杜绝违法行为发生。对于已出现违规情形的单位,应在收到整改通知后15日内完成系统性纠偏,并向监管部门提交第三方验证报告,以最大限度降低处罚风险。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

杜天皓

杜天皓

最新评论